うつ病と診断され、心身の不調から働くことが難しくなり、休職を考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「うつ病でも傷病手当金がもらえるって聞いたけど、本当?」

「もし自分がもらえなかったらどうしよう…」

などの経済的な不安や、制度への疑問を抱えている場合もあるかもしれません。

傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった際に生活を支えてくれる大切な制度です。しかし、条件によっては受給できないケースもあります。

- 傷病手当金とは

- うつ病も傷病手当金の対象になるのか

- 傷病手当金を受け取る際の条件

- 傷病手当金の受給金額や期間

- 傷病手当金の申請方法

- うつ病で傷病手当金を受給する際に注意すべきこと

- うつ病の方が傷病手当金以外に利用できる経済支援

など、うつ病で休職を考えている方や、傷病手当金の申請を検討している方に向けて解説します。

傷病手当金の受給や申請に関するあなたの疑問や不安を解消し、前向きに治療へ専念していくための後押しとなれば幸いです。

そもそも傷病手当金とは?

はじめに、傷病手当金とはどのような制度なのか、基本的な内容を確認していきましょう。

制度の目的と対象者を理解することで、この後の条件や申請方法についての理解が深まります。

病気やケガで働けない時のための公的な生活保障

傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、十分な給与を受け取ることができない場合に、被保険者(本人)とその家族の生活を保障するために設けられた公的な制度です。

予期せぬ病気やケガによって、一時的に働けなくなる可能性があります。その間、収入が途絶えてしまうと、生活への不安から治療に専念できず、回復を焦って無理をしてしまう恐れもあります。

傷病手当金は、そのような状況に陥らないために、療養中に一定の収入が保障されることで経済的な不安を軽減し、安心して治療に専念できる環境を整えることを目的としています。

多くの人が加入している健康保険制度の重要な役割の1つです。

傷病手当金傷病の対象者(傷病手当金をもらえる人・もらえない人)

傷病手当金は、すべての方が利用できるわけではありません。

この制度の対象となるのは、会社の健康保険(組合健保、協会けんぽなど)や公務員の共済組合に加入している被保険者(本人)です。つまり、正社員として働いている方はもちろん、契約社員やパート・アルバイトの方でも、勤務先の健康保険に加入していれば対象となります。

一方で、下記の方は原則として対象外となります。

- 国民健康保険の加入者(自営業者、フリーランス、無職の方など)

- 健康保険の被扶養者(例:会社員の夫に扶養されている妻)

- 後期高齢者医療制度の加入者

- 退職後に任意継続被保険者になった後で、新たに病気やケガをした方

- 仕事中のケガや、仕事が原因の病気(労災)の方

あくまで、「あなた自身が勤務先の健康保険に加入していること」が前提条件であることに注意が必要です。

うつ病も傷病手当金の対象になる?

結論から言うと、うつ病も傷病手当金の対象となります。

傷病手当金は、「業務外の事由による病気やケガの療養のため」に働けない場合に支給される制度です。

うつ病は、一般的に個人的な要因やストレスなどが複合的に関わって発症すると考えられており、多くの場合「業務外の病気」として扱われます。そのため、主治医にうつ病と診断され、その治療のために働くことができないと判断されれば、傷病手当金をもらうことができます。

ただし、もし「明らかに仕事のストレスや働きすぎが原因でうつ病になった」と判断される場合は、傷病手当金ではなく、「労災保険」という健康保険とは異なる制度から給付金が出る可能性があります。

まずは主治医に、あなたの現在の状況やなぜ休む必要があるのか、しっかり相談することが大切です。

傷病手当金を受け取る際の4つの条件

傷病手当金は、対象者であれば誰でも受給できるわけではありません。

受給するためには、下記の4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 業務外の病気やケガで療養していること

- 働くことができない状態であること

- 連続3日間の待機期間を含め、4日以上仕事を休んでいること

- 休業中に給与の支払いがないこと

この項目では、それぞれの条件について詳しく見ていきましょう。

業務外の病気やケガで療養していること

まず、傷病手当金の対象となるのは、仕事以外の原因(業務外)による病気やケガ、うつなどの精神障がいの療養中である必要があります。

先ほども少し触れましたが、仕事中の事故や、通勤途中のケガ、あるいは仕事が原因で発症した病気の場合は、傷病手当金ではなく労災保険の給付対象となります。

うつ病の場合、その原因が業務によるものか、私生活によるものか、判断が難しいケースもあります。

基本的には診断に基づいて判断されますが、もし明確に業務上の問題がある場合は、会社や労働基準監督署に相談することも検討しましょう。自分で「これは業務外のもの」「業務上のもの」と判断するのではなく、まずは主治医に相談し、診断を受けることが大切です。

働くことができない状態であること

傷病手当金で述べられている「働くことができない状態」とは、単に「気分が落ち込む」「会社に行きたくない」といった自己判断ではなく、医師によって医学的な見地から「現在の病状では仕事をするのが難しい(労務不能)」と判断されることを指します。

傷病手当金の申請書には、主治医が意見を記入する欄があり、そこに「労務不能と認める期間」などを記載してもらう必要があります。この主治医の証明がなければ、傷病手当金は支給されません。

例えば、「うつ病の症状はあるけれど、短い時間ならなんとか働ける」「家でなら仕事ができる」といった場合は、主治医が「労務不能」とは判断せず、傷病手当金の対象外となる可能性があります。

また、主治医の指示に従わず、自己判断で療養を怠った場合なども、労務不能とは認められないことがあるため注意しましょう。

このように、労務不能かどうかは、個々の症状や仕事内容などを考慮した上で、最終的に主治医が判断します。

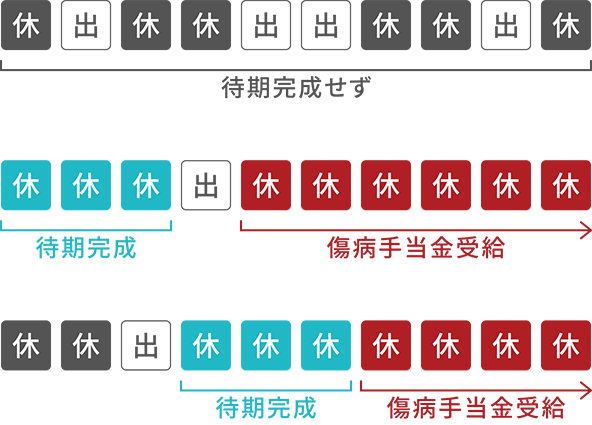

連続3日間の待機機関を含め4日以上休んでいること

傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ日からすぐに支給されるわけではありません。

連続して3日間仕事を休んだ後、4日目以降の休業日から支給が開始されます。この最初の3日間を「待機期間」と呼びます。この待機期間は、有給休暇を使った日、土日祝日などの公休日であってもカウントされます。重要なのは、「連続して3日間」休んでいることです。例えば、2日間休んで1日出勤し、また休んだ場合、待機期間は満たされません。

待機期間の3日間については、傷病手当金は支給されません。また、この期間中に会社から給与が支払われていたかどうかは問いません。

したがって、「うつ病で仕事を休んだけれど、3日以内に復帰した」という場合は、傷病手当金の支給対象にはなりません。4日以上連続して休業する場合に、支給の条件となります。

「待機3日間」の考え方

休業中に給与の支払いがないこと

傷病手当金は、あくまで休業中の生活保障を目的としているため、休業している期間について、会社から給与の支払いがないことが条件となります。

ただし、給与が支払われていたとしても、その額が傷病手当金として支給されるはずの金額よりも少ない場合、差額分の傷病手当金を受け取ることができます。

例えば、会社によっては、休職期間中に基本給の一部や見舞金などが支払われる場合があります。そのようなケースでは、支払われた給与額と本来の傷病手当金額を比較し、差額があれば支給対象となります。給与が傷病手当金の額以上支払われている場合は、傷病手当金は支給されません。

有給休暇を取得した日については、給与(賃金)が支払われているとみなされるため、その日は傷病手当金の支給対象外となります。休職期間の開始時に有給休暇を消化する場合などは、その期間を除いて傷病手当金の申請を行うことになります。

傷病手当金の受給金額や受給期間はどれくらい?

傷病手当金を受け取る条件を満たした場合、具体的にどの程度の金額を、どのくらいの期間受け取ることができるのでしょうか。

これは経済的な見通しを立てる上で非常に重要なポイントです。

この項目で詳しく見ていきましょう。

支給額の目安は?標準報酬月額と計算方法

傷病手当金として1日あたりに支給される金額は、下記の計算式で算出されます。

「標準報酬月額」という言葉は聞き慣れないかもしれませんが、これは簡単に言えば、健康保険のために会社が申告している「毎月の給与の目安」のことです。給与明細で確認したり、会社に問い合わせたりすることで確認できます。

たとえば、過去1年間の平均の標準報酬月額が30万円だった場合は、

が1日あたりにもらえる金額の目安となります。

つまり、月30万円くらいの収入だった方は、およそ月20万円程度の傷病手当金を受け取れると考えておくと良いでしょう。

ただしこれはあくまで目安です。加入している健康保険によっては、独自の上乗せ給付(付加給付)がある場合もあるので、正確な金額を知りたい場合は、所属している健康保険組合・協会へ問い合わせましょう。

また、健康保険の加入期間が12か月に満たない場合、

- 直近の標準報酬月額

- または

- 全国平均の標準報酬月額

のいずれか低い方をもとに計算されます。

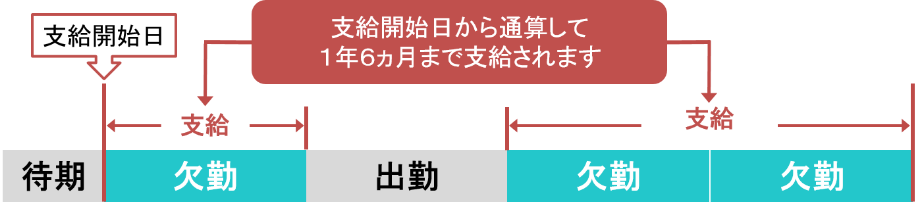

支給期間は通算「1年6か月」が上限

傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から実際に支給された日数を通算して最長1年6か月です。

ここでポイントになるのは、「通算」という考え方です。

以前は、支給開始日からカレンダー上で1年6か月が過ぎたら終了でしたが、2022年の制度改正により、「実際に受け取った日数の合計が1年6か月に達するまで受給できる」という仕組みに変わりました。

たとえば、

- うつ病で最初の休職中に6か月間受給し

- その後いったん復職して3か月働き

- さらに症状が再発して再び休職した場合

といった場合、最初の6か月間はカウントされますが、復職していた3か月間はカウントされません。

そのため、再休職後も残りの「1年分」の傷病手当金を受け取ることができます。

なお、「通算1年6か月」とは、実際に支給された日数のみがカウントされる点に注意しましょう。復職や不支給期間がある場合でも、支給日数が上限に達するまでは受給が可能です。

ただし、加入している健康保険組合によっては独自の規定がある場合もあります。不明な点がある場合は、事前にご自身の所属している健康保険組合・協会へ確認することをオススメします。

また、傷病手当金の支給期間(通算1年6か月)が終了しても、症状が改善せず働けない状態が続いている場合は、後述する障害年金や生活保護など、他の支援制度の利用も検討しましょう。

傷病手当金の申請方法と受給までの流れ

うつ病で働くことが難しくなり、休職を検討している方にとって「傷病手当金」の制度は大きな支えとなります。ただ、初めて申請する場合、「何から始めればいいのか」「どこに申請するのか」という疑問を持たれる方も多いでしょう。

この項目では、うつ病で休職する方が傷病手当金を受け取るために必要な手続きの流れを、本人がやるべき順番で解説します。

まずは会社に休職の相談

うつ病で仕事を休む場合、まず職場に「休職したい」旨を相談しましょう。会社の就業規則や体制によって、休職制度の利用条件や手続き方法が異なるため、担当部署(上司や人事労務部など)に確認することが重要です。

また、この時点で会社が加入している健康保険(組合健保、協会けんぽなど)も確認しておくと、後の手続きがスムーズになります。

医師に診断書を書いてもらう

休職の相談後、主治医に「診断書(病状証明書)」の作成を依頼します。これは、傷病手当金の申請に必須の書類であり、「うつ病で労務不能である」ことを証明するものとして必要になります。

ただし、診断書の作成には自己負担での費用がかかります。

医師に依頼する際は、「傷病手当金の申請に必要な診断書がほしい」と伝えるとスムーズです。

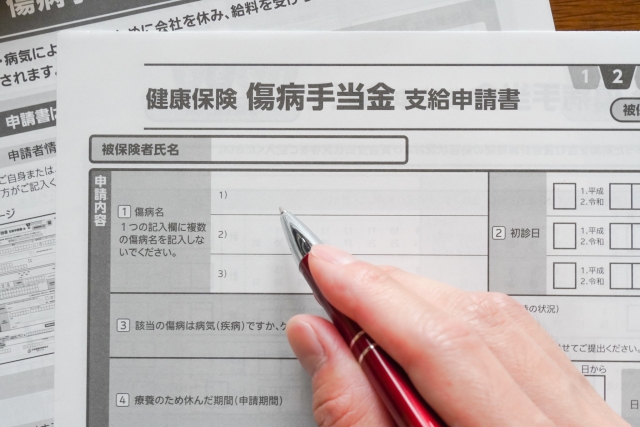

傷病手当金の申請書を入手する

申請書は、ご自身が加入している協会けんぽや健康保険組合の公式サイトからダウンロードできるほか、会社の人事担当者を通じて入手することもできます。

申請書は下記の3つの記入欄で構成されています。

- 被保険者記入欄(本人)

- 事業主記入欄(会社)

- 療養担当者記入欄(医師)

それぞれ、下記のように記入・依頼を進めましょう。

- 本人記入用(被保険者記入欄)

自分で、氏名や住所、振込先口座などの基本情報や、休職期間などを記入します。 - 会社記入用(事業主記入欄)

勤務先の会社に、あなたの勤務状況や休業期間中の賃金支払い状況などを証明してもらいましょう。 - 医師記入用(療養担当者記入欄)

主治医に、病名や症状、労務不能と判断した期間などを医学的な見地から証明してもらいましょう。

書類の記入には数日かかることがあるため、早めに依頼するのがポイントです。

なお、健康保険組合によっては申請書の様式が異なることもあるため、記入前によく確認しましょう。

書類を健康保険組合に提出、審査を経て給付開始

すべての記入が終わったら、傷病手当金支給申請書を所属している健康保険組合・協会へ提出します。提出先は、会社が加入している健康保険によって異なります。

提出後、健康保険側で審査が行われ、問題がなければ申請から1か月程度で傷病手当金の給付が開始されます。以降、継続して受給する場合も、おおむね1〜2か月ごとに同様の手続きが必要になります。

うつ病で傷病手当金を申請・受給する際の注意点5選

傷病手当金の申請は、ただ書類を出せば良いというわけではありません。特にうつ病の場合、症状が目に見えにくいこともあり、いくつか注意しておきたいポイントがあります。

「ちゃんと申請したのに、もらえなかった…」なんてことにならないために、大切な5つのポイントをしっかり確認していきましょう。

主治医に「労務不能」と判断してもらうための症状の伝え方

傷病手当金の申請で特に重要な書類の1つが、主治医による証明書です。

しかし、ただ書いてもらえばOKというわけではありません。内容が少し曖昧だと、審査に時間がかかったり、「この期間は本当に働けなかったのかな?」と判断が難しくなったりすることもあります。

具体的に伝える例として、下記のようなものがあります。

| × | ○ |

|---|---|

| 気分が落ち込む | ・最近好きなことが楽しめない ・特に理由がなくても、ずっと気が沈んでマイナスなことばかり考える |

| 眠れない | ・朝、体が重くて起き上がれず、通勤できない ・睡眠不足の改善ができない |

| ぼーっとする | ・集中力が続かず、業務ができない ・私生活でも、注意力が散漫になってきている |

このように具体的な情報を伝えられると主治医も的確な判断がしやすくなり、申請がスムーズに進みます。

そのため、日頃から体調の変化や仕事に支障が出た場面をメモしておくなど、診察時に状況を正確に伝える工夫をしておくと安心です。

「待機期間」の正しい理解と休職開始日の記録

傷病手当金を受け取るには、まず「連続3日間の待機期間」が必要で、4日目から支給が始まります。

この待機期間を正しくカウントするためにも、「仕事を休み始めた日」と「初診日」の2つを明確にしておくことが大切です。特に有給休暇を使ってから休職に入る場合は、労務不能となった日を正確に記録しましょう。

- 休職開始日:実際に労務不能で休み始めた日

- 初診日:うつ病で最初に主治医の診察を受けた日

- (可能であれば)日々の体調や症状の簡単なメモ

これらの記録は、申請書の記入時や、会社・主治医とのやり取りで役立ちます。初診日についての情報は、後述する障害年金など、他の制度を利用する際にも必要になることがあります。

申請は基本的に毎月必要

傷病手当金は、一度申請したら自動的にずっと振り込まれる、というものではありません。基本的に1か月ごとに申請が必要で、例えば、4月分のお休みについては、5月に入ってから申請する、といった流れになります。

そのため、

- 毎回、自分で書く申請書の部分

- 主治医に書いてもらう証明

- 会社に記入してもらう勤怠や給与の証明

これらが、その都度必要になります。

毎月の申請に合わせて、主治医への依頼や、会社への書類提出などを、忘れず計画的に進めていくことが大切です。

もし手続きが遅れてしまうと、その月の傷病手当金の振り込みも遅れてしまう可能性があります。

初めての申請だけでなく、継続して手続きが必要なことを忘れないように注意しましょう。

退職しても受け取れる「資格喪失後の継続給付」

もし、休職中に会社を辞めることになったら、傷病手当金はどうなるのでしょうか。

結論としては、休職中に退職しても、一定の条件を満たせば、引き続き傷病手当金を受け取ることができます。これを「資格喪失後の継続給付」と呼び、療養中の生活を支えるための仕組みです。

主な条件は、下記の2つです。

- 退職日までに継続1年以上の被保険者期間があること

- 退職日に傷病手当金を受けているか受給可能な状態であること

これらを満たせば、最長1年6か月まで給付が続きます。

注意点として、退職日に短時間でも出勤してしまうと「働ける」と見なされ、継続給付の対象外になってしまいます。退職日は必ず欠勤扱いにするようにしましょう。

また、退職後の申請手続きは自分で行う必要があるため、事前に会社の人事担当者や健康保険組合に確認しておくことをオススメします。

なお、退職後に傷病手当金の継続給付を受けている間は、失業保険(雇用保険の基本手当)を同時に受け取ることはできません。

まずは傷病手当金で療養に専念し、回復して働ける状態になってから失業保険の手続きを行うのが一般的な流れです。

傷病手当金の支給期間終了後の備えを見据えておく

傷病手当金は、うつ病などで働けない間の経済的な支えとなりますが、支給を受けられる期間には限りがあります。

原則として、傷病手当金は実際に支給された日数の合計(通算)が1年6か月に達すると、たとえ療養が続いていても支給は終了します。そのため、療養が長期化する可能性がある場合には、支給終了後を見据えた生活設計を早めに準備しておくことがとても重要です。

具体的には、下記のような選択肢を検討しておきましょう。

- 障害年金の申請を検討する

- 生活保護など、他の公的支援を調べておく

- リワークプログラム(職場復帰支援)への参加を考える

何より大切なのは、傷病手当金の支給中は焦って無理に働こうとせず、しっかり療養に専念することが大切です。体調が不安定なまま復職すると、かえって症状が悪化し、さらに長期離脱につながるリスクもあります。

まずは、あなたの心と体を休めることを最優先し、主治医やハローワークなどへ早めに相談しながら、安心できる準備を整えていきましょう。

うつ病とリワークについては、下記の記事で解説しています。

傷病手当金以外に利用できる経済支援制度4選

傷病手当金は心強い制度ですが、受給期間が終了した後も療養が必要な場合や、傷病手当金だけでは生活費が不足するケースもあるかもしれません。また、そもそも傷病手当金の対象とならない場合もあるかもしれません。

そのような場合に備えて、傷病手当金以外にも利用できる可能性のある経済的な支援制度を知っておくことは大切です。この項目では代表的な支援制度を4つ紹介します。

失業保険(雇用保険の基本手当)

傷病手当金は「病気やケガで働けない間」の生活を支える制度ですが、会社を退職し、その後うつ病が回復して「働ける状態」になった場合は、失業保険(雇用保険の基本手当)を利用できる可能性があります。

失業保険は、次の仕事が見つかるまでの生活を支えるための給付金で、受給には離職前に一定の期間、雇用保険に加入しているなど一定の条件があります。

うつ病療養中に退職した場合、退職直後はまだ「働ける状態」ではないため、すぐに失業保険を受け取ることはできません。しかし、ハローワークで「受給期間の延長」手続きを行えば、本来1年の受給期間を、働けない期間(最長3年)を加えた最大4年まで延長できます。

これにより、まずは傷病手当金(継続条件を満たせば)や療養に専念し、回復後にあらためて失業保険を受給するという選択が可能です。

傷病手当金の受給終了後の生活設計にも関わる重要な制度なので、退職を考えている方や、傷病手当金の終了が近い方は、早めにハローワークに相談しておきましょう。

障害年金

うつ病などの影響で、仕事や日常生活に著しい支障が続いている場合は、「障害年金」を受け取れる可能性があります。これは現役世代も対象となる公的年金で、症状が長期にわたる方にとって重要な支援制度です。

受給には、下記の3つの条件を満たす必要があります。

- 初診日要件

うつ病で最初に医療機関を受診した日に、厚生年金または国民年金に加入していること。 - 保険料納付要件

初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納めている(免除期間を含む)こと。 - 障害状態要件

初診日から原則1年6ヶ月後の時点で、症状が国の定める障害等級(1~3級など)に該当すること。

障害年金は傷病手当金と違って受給期間に上限がなく、症状が続く限り支給されます。そのため、傷病手当金の終了後に備える制度としても選択肢に入れておくと安心です。

ただし、申請には診断書の準備や書類の整備など、専門的な知識が必要になる場合があります。迷ったら、年金事務所や社会保険労務士に早めに相談してみましょう。

自立支援医療制度

うつ病の治療には、通院や薬の費用など、長期間にわたって経済的な負担がかかることも少なくありません。そんなときに活用できるのが、「自立支援医療制度(精神通院医療)」です。

この制度を使うと、心療内科・精神科への通院や、処方箋などにかかる医療費(保険診療分)が原則1割負担になります。対象となるのは、継続して治療が必要な精神疾患(うつ病など)で、所得に応じた月の上限額も設けられているため、経済的な安心感につながります。

自立支援医療制度の利用には申請が必要で、お住まいの市区町村にある障害福祉を担当する窓口で手続きできます。主な必要書類は下記のとおりです。

- 自立支援医療の申請書(自治体の窓口またはホームページで入手可能)

- 主治医の診断書(所定の様式)

- 健康保険証のコピー

- 所得に関する書類(マイナンバーで確認の場合も)

など

自治体によって必要書類が異なる場合があるため、詳しくは担当課や精神保健福祉センターに問い合わせてみましょう。申請が受理され、支給が決定すると、「受給者証」と「自己負担上限額管理票」が発行されます。登録した病院や薬局などを利用する前に受付へ提出しましょう。

有効期間は原則1年となり、更新手続きを行えば継続して利用できます。

自立支援医療制度については、下記の記事で解説しています。

生活保護

うつ病などで働けず、傷病手当金や障害年金を受け取れない、またはそれだけでは生活が苦しい場合は、「生活保護」の受給も検討できます。

生活保護は、最低限の生活を支えるために国が生活費や家賃、医療費などを支給する制度です。このとき、うつ病で働けない状態が主治医の診断などで確認できれば、就労が免除される場合もあります。

生活保護で支給されるのは、下記のような費用となります。

- 生活扶助

食費や光熱費など日常生活に必要なお金 - 住宅扶助

家賃や住居維持費 - 医療扶助

治療費や通院費など

健康保険がなくても医療が受けられる

申請はお住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。

申請時には、収入や貯金、住まいの状況などが確認されますが、主治医の診断書で「働けない状態」が証明できれば、受給できる可能性があります。

生活保護は特別なものではなく、必要なときに誰でも利用できる制度です。不安を抱えたまま無理をするより、支援を受けながら治療に専念することが、回復への近道になる場合もあります。

生活保護については、下記の記事でも解説しています。

まとめ|うつ病でも傷病手当金はもらえるか?

- 傷病手当金は、健康保険に加入している本人が、業務外の病気やケガで働けなくなったときの生活を支える制度。うつ病でも、主治医が「労務不能」と判断すれば、傷病手当金の対象となる。

- 傷病手当金を受け取るには、「業務外の病気」「労務不能」「待機3日+4日以上の休業」「給与の支給なし」の条件を満たす必要がある。

- 受給額の目安は、休職前の給与の約3分の2で、受給期間は支給開始日から通算して最長1年6か月となる。

- 傷病手当金の申請には、本人・主治医・会社がそれぞれ記入する申請書を用意し、健康保険組合や協会けんぽへ提出する必要がある。申請する際の注意点として、主治医への具体的な症状説明、待機期間の把握、休職期間中の毎月の申請手続き、支給期間終了後などを考えておくことが重要。

- 傷病手当金以外にも、状況に応じて失業保険(雇用保険)、障害年金、自立支援医療制度、生活保護などの経済的支援制度を利用できる可能性があること。

「受給期間が終わったらどうすればいいか」「一度復職し、再発した場合ももらえるの?」「退職後も受け取れるのか」といった疑問がある方もいるでしょう。記事内で触れたように、傷病手当金の支給期間は「通算1年6か月」となったため、一度復職しても、残りの期間があれば再び受給することが可能です。

また、一定の条件を満たせれば退職後の継続受給もできます。支給期間が終了した場合でも、他の支援制度を活用する選択肢があります。

うつ病で働くことが難しいとき、経済的な不安は大きな負担になります。傷病手当金は、治療に専念するための大切な支えです。受給には条件や手続きが必要ですが、1人で悩まず、主治医や会社、保険組合に早めに相談することが回復への第一歩です。

この記事が、傷病手当金の理解と活用、そして今後の療養生活を考える手助けとなれば幸いです。

うつ病でお金に困ったときの制度などについては、下記の記事でも解説しています。