難病治療は、特別な処置や継続的な通院により医療費が高額になってしまいがちです。

指定難病医療費助成制度を活用すれば負担を軽減できるのですが、仕組みや基準が複雑で分かりづらいですよね。

「医療費受給者証の取得で注意点はある?」

「どうやって申請していいのか分からない…」

このような疑問をお持ちの方へ向けて、

- 指定難病医療費助成制度とは

- 医療費受給者証を申請するメリット・デメリット

- 助成制度を利用する手続き方法

以上を詳しく解説していきます。

難病・指定難病とは

難病とは「治すのが難しい病気」を指す言葉です。医学的な病名ではないため、取り扱っている場所や時代によって「難病」が具体的にどの疾患を指しているのかは異なります。

「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」では、難病を以下のように定義しています。

- 発病の機構が明らかでなく

- 治療方法が確立していない

- 希少な疾病であって

- 長期の療養を必要とするもの

がん、精神疾患、感染症、アレルギー疾患など、個別の施策体系があるものはこの限りではありません。

また、難病のうち以下の要件を満たしており、患者の置かれている状況などから国が医療費助成対象に定めた疾患を「指定難病」といいます。

- 患者数が人口の0.1%程度に達しないこと

- 客観的な診断基準等が確立していること

指定難病については厚生労働省による検討委員会が開催され、定期的に対象疾患や内容が更新されています。

令和6年4月1日時点では341疾患あり、以下のサイトで病名を確認できます。

指定難病医療費助成制度とは

指定難病医療費助成制度とは、公費負担医療制度のひとつで、対象者の指定医療機関での難病治療に対する医療費、介護費の負担が軽減される仕組みです。特定医療費助成制度、難病申請とも呼ばれます。

助成対象となる条件は以下の通りです。

- 指定難病である

- 疾患ごとに定められた基準「重症度分類等」と照らして、症状の程度が一定以上である

もしくは、医療費総額が33,330円を超える月が、申請以前の1年間で3回以上ある

医療費の窓口負担額は通常であれば3割ですが、助成を受けた場合、指定医療機関での難病治療に対する窓口負担が2割となります。さらに、月ごとの自己負担上限額が設定されるため、負担額の合計が上限に達した場合、その月は以降の支払いはありません。

自己負担上限額は、所得や治療の状況によって異なります。

医療費助成における自己負担上限額(月額)

| 階層区分 | 階層区分の基準 ※()内の数字は、 夫婦2人世帯の場合における 年収の目安 |

自己負担上限額(外来+入院(患者負担割合:2割) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 高額かつ長期 ※ |

高額かつ長期 + 人工呼吸器等 の装着者 |

|||

| 生活保護 | ― | 0 | 0 | 0 | |

| 低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税 (世帯) |

本人年収 ~80万円 |

2,500 | 2,500 | 1,000 |

| 低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超~ |

5,000 | 5,000 | ||

| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |

10,000 | 5,000 | ||

| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 課税以上7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |

20,000 | 10,000 | ||

| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |

30,000 | 20,000 | ||

| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||

| 階層区分 | 階層区分の基準 ※()内の数字は、 夫婦2人世帯の場合における 年収の目安 |

自己負担上限額(外来+入院(患者負担割合:2割) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 一般 | 高額かつ長期 ※ |

高額かつ長期 + 人工呼吸器等 の装着者 |

|||

| 生活保護 | ― | 0 | 0 | 0 | |

| 低所得Ⅰ | 市町村民税 非課税 (世帯) |

本人年収 ~80万円 |

2,500 | 2,500 | 1,000 |

| 低所得Ⅱ | 本人年収 80万円超~ |

5,000 | 5,000 | ||

| 一般所得Ⅰ | 市町村民税 課税以上7.1万円未満 (約160万円~約370万円) |

10,000 | 5,000 | ||

| 一般所得Ⅱ | 市町村民税 課税以上7.1万円以上25.1万円未満 (約370万円~約810万円) |

20,000 | 10,000 | ||

| 上位所得 | 市町村民税 25.1万円以上 (約810万円~) |

30,000 | 20,000 | ||

| 入院時の食費 | 全額自己負担 | ||||

※「高額かつ長期」とは、月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回以上)。

医療費受給者証の有効期間は原則1年間で、さらに治療継続するのであれば更新申請が必要です。

自治体によっては国が定めた指定難病以外に、「都道府県単独疾患」を設け、指定難病医療費助成制度や類似制度の対象としていることもあります。例として、東京都では8つの都単独疾患があり、これらも指定難病医療費助成制度の対象となっています。

詳しくは、お住まいの自治体の窓口へお問い合わせください。

指定難病医療費受給者証は申請したほうが良い?

指定難病医療費助成制度は、基本的にはデメリットよりメリットが大きく、活用したほうが良いです。ですが、現在の所得や医療費額、治療の内容などによっては申請しても、あまり意味がない場合もあります。「軽減された額と申請の労力やコストが見合わないな」と感じる方もいるでしょう。

ここでは、指定難病医療費受給者証を申請するメリットとデメリットをまとめました。ご自身の状況と照らして、申請すべきかの参考にしてみてください。

指定難病医療費受給者証を申請するメリット

指定難病医療費受給者証を申請するメリットは、以下の2つが挙げられます。

- 医療費負担額が軽くなる

- 障がい者割引の対象となる場合がある

順に見ていきましょう。

医療費負担額が軽くなる

難病は希少かつ治すのが難しい病気です。難病の治療においては、特別な薬が必要で支払いが高額になることや、病状悪化を防ぐための通院により長期にわたって出費を要することが予想されます。

そのような場合、指定難病医療費助成制度を利用すれば、負担を軽減することが可能です。

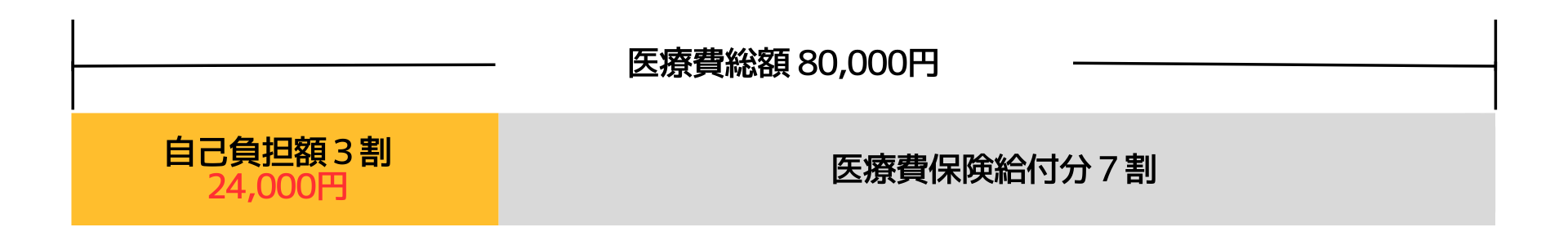

●例)年収300万円、1か月の難病に対する医療費総額が80,000円のAさん

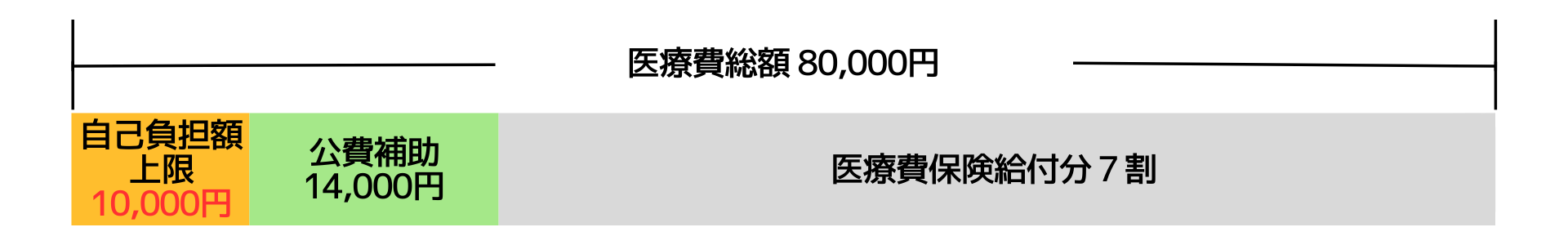

一般所得Ⅰに該当、自己負担上限額10,000円、2割適用後の窓口負担額が上限額を超える

1. 助成制度を利用しない場合

2. 助成制度を利用した場合

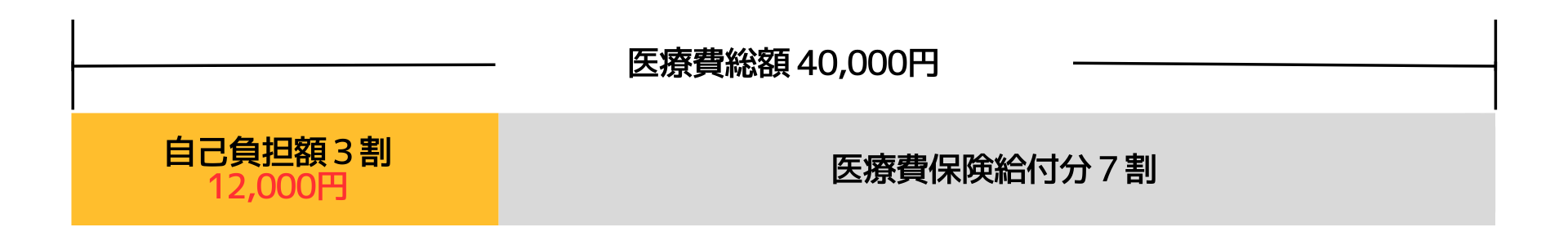

●例)年収300万円、1か月の難病に対する医療費総額が40,000円のBさん

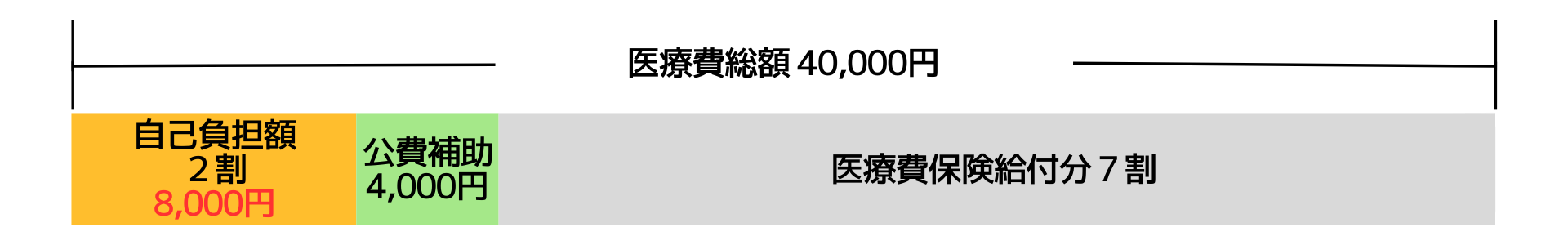

一般所得Ⅰに該当、自己負担上限額10,000円、2割適用後の窓口負担額が上限額を超えない

1. 助成制度を利用しない場合

2. 助成制度を利用した場合

障がい者割引の対象となる場合がある

通信会社や交通機関、生協、レジャー施設などでは、利用料金に「障がい者割引」を設定されていることが多いです。

割引の利用には障害者手帳の提示が必要とされますが、指定難病医療費受給者証でも対象となる場合があります。金銭面の負担が少なくなりますし、外出の際に浮いた予算でタクシーへ乗車したり、より目的地に近い有料駐車場を利用したりと、体調管理も行いやすくなることでしょう。

また、割引とは別にバリアフリーサービスを実施している施設もあります。

例えば、東京ディズニーリゾートでは各種手帳・受給者証をお持ちの方へ向けて「ディスアビリティアクセスサービス」を行っています。このサービスは、受給者証を提示すれば、アトラクションの待ち時間を列以外の場所で待機することができるというものです。

100分待ちのアトラクションでこのサービスを使えば、待っている100分の間にトイレへ行ったりカフェで休憩したりと、列に並ばずに過ごすことができます。予定時刻になったら乗り場へ行き、係員の案内に沿って乗車するという流れです。

サービスを活用することで、身体への負担をかけずに楽しむことが可能です。

このように、障がい者割引やバリアフリーサービスは様々な場所で行われていますので、利用できるところが身近にないかどうか探してみると良いでしょう。

指定難病医療費受給者証を申請するデメリットと注意点

指定難病医療費受給者証を申請するデメリットと注意点には、以下の4つが挙げられます。

- 申請・更新手続きが大変

- 受給者証・自己負担上限管理表を毎回提示しなければならない

- 助成対象外の医療費・介護費もある

- 難病研究に自分のデータが使用される

順に見ていきましょう。

申請・更新手続きが大変

指定難病医療費受給者証は、永続的に使えるものではなく、1年ごとに更新しなければなりません。申請・更新には、書類記入や診断書取得などの準備をし、窓口へ足を運んでの手続きが必要となります。

受給者証手続きに使える診断書はどこの病院でも発行できるというわけではなく、自治体によって定められた「難病指定医(更新の場合は協力難病指定医でも可)」のみ作成でき、費用は5000円程度かかります。

受給者証・自己負担上限管理表を毎回提示しなければならない

指定難病医療費助成制度を利用するには、受給者証のほかに、医療機関での支払い履歴を記録する「自己負担上限管理表」というものがあります。指定医療機関を受診する際は、その都度、受給者証と自己負担上限管理表の提示が必要です。

この2つを忘れた場合、その分の医療費は補助の対象とならないこともあり得ます。

また、会計で徴収額を管理表へ記入してもらうため、支払いまでの待ち時間が少しかかることもデメリットと言えるでしょう。

助成対象外の医療費・介護費もある

指定難病医療費助成制度では、以下の料金は助成対象となりません。

- 指定医療機関以外での医療費

- 申請した疾患以外に対する医療費

- 入院時の食事代

- 先進医療・予防接種など保険適用外の費用

- 鍼灸・あんま・マッサージなど療養費

- デイサービス・訪問介護など助成対象外の介護サービス

希望する受診先や治療内容は対象なのか、確認することをおすすめします。

難病研究に自分のデータが使用される

指定難病医療費助成制度は、以下の内容が目的のひとつとされています。

そのため、制度申請時に提出した診断書(臨床調査個人票)は疾病登録センターの難病データベースへ登録され、研究機関である第三者に利用される仕組みになっています。

第三者提供に関するガイドラインなどは厚生労働省サイトで閲覧できますので、気になる方は確認してみると良いでしょう。

指定難病患者データ及び小児慢性特定疾病児童等データの第三者提供に関するホームページ|厚生労働省

難病の方へ向けた医療費助成制度について|厚生労働省

指定難病医療費助成制度の利用手続き方法

指定難病医療費助成制度を利用申請する大まかな流れをご紹介します。

都道府県や世帯状況、加入している保険などによっても変わるため、詳しくはお住まいの自治体のサイトや保健所・保健福祉事務所の窓口でお確かめください。

申請に必要なもの

- 印鑑

- 健康保険証

- 指定難病医療費の支給認定申請書

- 診断書(臨床調査個人票)

- 住民票

- マイナンバーに関する書類

- 世帯所得を確認できる書類

- 保険証の写し

- 同意書

- ☆人工呼吸器装着者であることを証明する書類

- ☆世帯内で、申請者以外に特定医療費または小児慢性特定医療費の受給者がいることを証明する書類

- ☆医療費について確認できる書類

(☆は必要とされる場合のみ)

①窓口で必要書類を入手

保健所・保健福祉事務所の窓口で、必要書類を用意します。

臨床調査個人票の様式は以下の厚生労働省サイトからも入手できます。

②難病指定医による診察

臨床調査個人票の様式を持参し、医療機関を受診します。指定難病医療費助成の新規申請に使用できる診断書は、自治体から指定を受けた「難病指定医」のみ作成が可能です。(更新申請時は協力難病指定医でも可)

難病指定医は以下のサイトで確認できます。

③必要書類を窓口へ提出

難病指定医によって記入済みの臨床調査個人票と、その他の必要書類を窓口へ提出します。

④受給者証の交付

窓口で提出した書類は、自治体の指定難病審査会へと渡ります。審査の結果、認定されれば受給者証が発行され、認定されなければ却下通知が自宅住所へ送付されます。

申請から交付までの期間は、3か月程度です。

医療費助成は難病指定医の診断日から開始

2023年10月1日から、医療費助成の開始時期について以下のように変更されました。

・医療費助成の開始時期を、「重症度分類を満たしていることを診断した日」等とします。

・ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。

・診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。

引用:助成開始時期の遡り周知リーフレット(難病)|厚生労働省

つまり、難病指定医の診断日から受給申請日までにかかった医療費について、一定期間分は払い戻し申請が可能です。

申請方法など、詳しくは窓口へお問い合わせください。

指定難病医療費助成制度についての相談先

指定難病医療費助成制度に関する、メインの相談先は保健所や保健福祉事務所の窓口です。助成制度全体のことや難病支援、サポートについてなど、より広い範囲の相談であればそのほかの機関を利用してみるのも良いでしょう。

指定難病医療費助成制度についての相談先は、以下の5つが挙げられます。

- 医療関係者

- 保健所・保健福祉事務所

- 役所の障害福祉課

- 患者会

- 難病相談支援センター

医療関係者

患者とのかかわりが豊富な医療関係者は、難病の方が受けられる助成制度などについても知識があることが多いです。まずは、「指定難病医療費助成制度を利用したい」と主治医へ伝えてみましょう。

保健所・保健福祉事務所

各自治体の保健所や保健福祉事務所は、指定難病医療費助成制度の申請・相談窓口となっています。

また、医療相談会や研修会などを行っているところもあり、病気や健康に関する相談も受け付けています。

役所の障害福祉課

指定難病医療費助成制度も含めた、今受けられる支援や福祉制度について相談したい場合は、市区町村の障害福祉課が適しています。

難病の方が受けられる支援制度は、指定難病医療費助成制度のほかにも以下のようなものがあります。

- 医療費助成制度

・高額療養費制度

・重度心身障害者医療費助成制度

・自立支援医療制度 - 手当

・障害年金

・特別障害者手当

・障害児福祉手当 - 障害者手帳

- 障害福祉サービス

- 介護サービス

患者会

患者会では病気や生活に関する情報提供、講演会、交流会などが行われています。 同じ病気を持つ近しい状況の人がどのような支援を受けているのか、リアルな生活に触れることで参考にできるでしょう。

難病相談支援センター

難病相談支援センターは、保健・医療・福祉の面から難病当事者やご家族をサポートする総合相談窓口です。支援制度や医療費助成に関してだけでなく、医療機関や日常生活についての相談、ハローワークなどと連携した就労支援も行っています。

「難病と診断されたけど、どうすればいいか何も分からなくて不安」という場合は、難病相談支援センターを利用すると良いでしょう。

難病相談支援センターについては、以下のページや記事でも取り扱っておりますので、あわせて読むことをオススメします。

まとめ

- 指定難病医療費助成制度とは、指定医療機関での難病治療に対する医療費、介護費が軽減される仕組み

- 指定難病医療費助成制度を利用すれば、窓口負担が2割となり、月ごとの自己負担上限額以上は支払う必要がなくなる

- 指定難病医療費受給者証の申請は基本的にはメリットのほうが大きいが、所得や治療状況によっては軽減される額が少なく、手続きや管理の煩わしさに見合わないこともある

- 指定難病医療費助成制度の相談・申請窓口は、各自治体の保健所や保健福祉事務所などがある。まずは相談してみることが大切

いかがでしたか?

難病と診断された方は、どうしていいのかわからずお困りのことかと思います。病気と付き合いながら生活していくには、支援や制度の利用が不可欠です。指定難病医療費助成制度を使って、日々の負担を少しでも軽減していきましょう。

この記事が、そのお手伝いになれば幸いです。

以下の記事でも、難病の方に向けた支援や制度等について解説しております。あわせてお読みください。

日々の負担を減らす制度の活用とあわせ、働くことで将来の安心に繋げたい、と考える方もいらっしゃるでしょう。

その選択肢として、「dodaチャレンジ」のような専門エージェントがあります。あなたの体調や希望をプロに相談しながら、無理なく続けられる仕事を探すことができます。まずは情報収集から始めてみませんか?