ひきこもりから脱出したいのに、「どこに相談したらいいかわからない」という最初の一歩でつまずき、結局どこにも相談できないまま時間だけが過ぎていく…。

これは、ひきこもりを経験する誰しもが通る道かもしれません。そんなひきこもりに悩む方や、その家族に是非オススメしたいのが、ひきこもりの自立を支援する「ひきこもり地域支援センター」という相談窓口です。

「ひきこもり地域支援センターに興味があるけど、なかなか利用に踏み出せない…」

そんな疑問や不安に答えるべく、

- ひきこもり地域支援センターとは

- ひきこもり地域支援センターの主な支援内容

- ひきこもり地域支援センターにおける個人情報の取り扱いについて

- ひきこもり地域支援センターの利用方法

- ひきこもりを支援する他の支援制度やサービス

を詳しく解説しております。

ひきこもり地域支援センターを上手に利用できるようになって、あなたの自立や社会復帰に役立てましょう。

「ひきこもり地域支援センター」ってどんなところ?

ひきこもり地域支援センターとは、すべての都道府県・指定都市(令和4年から市町村にも拡大)に設置された「ひきこもりに特化した第1次相談窓口」のことを指します。

ひきこもり地域支援センターには、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する「ひきこもり支援コーディネーター」が2名以上配置されています。

ひきこもり支援コーディネーターは、ひきこもりの状態にある方やその家族への相談支援、必要に応じて家庭訪問などの訪問支援を行い、早期に適切な関係機関へとつなぐ「最初の相談窓口」の役割を担っています。

つまり、全てのひきこもりに悩む方の「どこに相談したらいいか分からない」を解消して、ガイドしてくれるのが「ひきこもり地域支援センター」です。ひきこもりに特化した、専門の支援コーディネーターが中心となって相談にのってくれるのは心強いですね。

「ひきこもり地域支援センター」ではどんな支援が受けられる?

ひきこもり地域支援センターの主なサポート内容は、下記のようになっています。

- 第一次相談窓口と家庭訪問を中心とする支援

- 居場所づくり

- 地域のネットワークづくり

- 当事者会・家族会開催

- 住民への普及・啓発

これらのサポートを関係機関と連携して、総合的に実施することにより、多様な支援の選択肢と多様な主体による官民連携ネットワークを提供しています。

このことにより、ひきこもり地域支援センターは一人ひとりの状況に応じたオーダーメイドな支援を可能にしているのです。

相談支援

ひきこもりの状態にある方やその家族への相談支援、必要に応じて家庭訪問などの訪問支援を行い、早期に適切な関係機関へとつなぐ「最初の相談窓口」の役割を担っています。

居場所づくり

本人や家族が安心して出かけられ、受け入れられる「居場所」が地域社会にあることは、孤立しがちなひきこもり当事者とその家族に、「自分はひとりではない」という安心感と生きる希望を感じてもらうため、必要不可欠であるといえます。

そういった「居場所」をつくることも「ひきこもり地域支援センター」の役割になります。

地域のネットワークづくり

ひきこもりに対する支援を行うときに、ある一つの機関だけではその支援が完結しないことが度々あるため、地域の連携ネットワークは、ひきこもり支援には欠かすことのできないものといえます。

関係機関と連携してひきこもり支援していくことで、具体的には下記のようなことが可能になります。

① 地域の専門機関が一機関だけではその介入に苦慮している不登校・ひきこもりを多機関で評価および支援することを可能にします。

② 保健・医療・福祉・教育等の各分野の機関による包括的で総合的な評価と支援の提供を可能にします。

③ 定期的な事例検討会議の開催によって実務者による方針決定を可能にします。

④ その検討会議そのものが専門機関を対象としたひきこもりに関する啓発活動として機能します。

⑤ 各機関の機能の特徴をお互いに理解しあった「顔の見える連携ネットワーク」の構築を可能にします。

4-2-b 地域の専門機関が連携することで得られるもの|ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン|厚生労働省

当事者会・家族会の開催

当事者会(家族会)とは、ひきこもり本人(当事者)やその家族の方同士が集い、ともに悩みを語る中で、経験や情報を分かちあいながら、支えあう場です。

住民への啓発・普及

地域住民へのひきこもりに関する更なる理解の促進や啓発活動の実施や、相談窓口の周知等の広報を行います。

「ひきこもり地域支援センター」に相談した内容は秘密にされる?

ひきこもり地域支援センターで相談した内容は、厚生労働省が定める「ひきこもり支援推進事業実施要領」に基づいて厳重に管理されているため、安心して相談することができます。

(1)秘密の保持(利用者の個人情報の取扱)

本事業の実施に携わる職員は、利用者のプライバシーの保持に十分配慮するとともに、業務上知り得た個人情報は、業務目的以外で他に漏らしてはならないこと。特に利用者の個人情報を入手する場合には、支援のために関係機関へ個人情報の提供がありうる旨を説明した上で、利用者の了承を得ておくものとする。

また、利用者の同意が得られない場合等は、利用者と十分相談の上、情報を取り扱う。

ひきこもり対策推進事業実施要領|厚生労働省

「ひきこもり地域支援センター」を実際に利用するには?

| 利用対象 | 管轄地域内のひきこもりで悩む本人や家族 |

|---|---|

| 対象年齢 | 年齢制限無し |

| 費用 | 無料 |

| 利用方法 | 電話相談可/来所は予約制 ※メールやSNSでの相談を受け付けているところも有り |

「ひきこもり地域支援センター」への相談は、ひきこもり本人からはもちろん、家族からでも可能です。最初は家族の相談から始まり、そのあとに本人と一緒の相談につながるといった例もたくさんあります。

相談費用は無料で、年齢制限も基本的にはありません。利用方法としては、電話や来所による相談がメインとなっていますが、ひきこもりの方が外出困難であったり対人恐怖を抱えていたりする事情を考慮し、メールやSNSでの相談を受け付けているところもあります。

ひきこもり地域支援センターの実績

令和5年度のひきこもり地域支援センターの相談実績を見てみると、来所による相談が約7.3万件、電話による相談が約8.4万件ありました。一方で、メールでの相談は約1.9万件以上、SNSでの相談も約1.1万件以上あり、多くの方がメール・SNSでの相談を利用しています。

こういった実績は、来所や電話で相談することが不安に感じる方にとっても安心ですね。相談した方の年代は、10~30代はもちろん、40代や50代以上の方も多くいらっしゃいますので、中高年の方にとっても問題なく相談できる場といえるでしょう。

【最新版】全国のひきこもり地域支援センター 一覧

(令和6年3月31日現在)

ひきこもり地域支援センターがどんなところか、イメージできるようになったのではないでしょうか。

下記に厚生労働省が作成した「ひきこもり地域支援センター一覧」のリンクを記載したので、まずはお住まいの都道府県や市の窓口に連絡をしてみてはいかがでしょうか。

こちらの一覧は、国の「ひきこもり支援推進事業」による補助を受けて設置されているセンターを中心にまとめられているため、自治体によっては上記以外の相談窓口を設置している場合があります。詳細はお住まいの自治体のホームページなどをご確認ください。

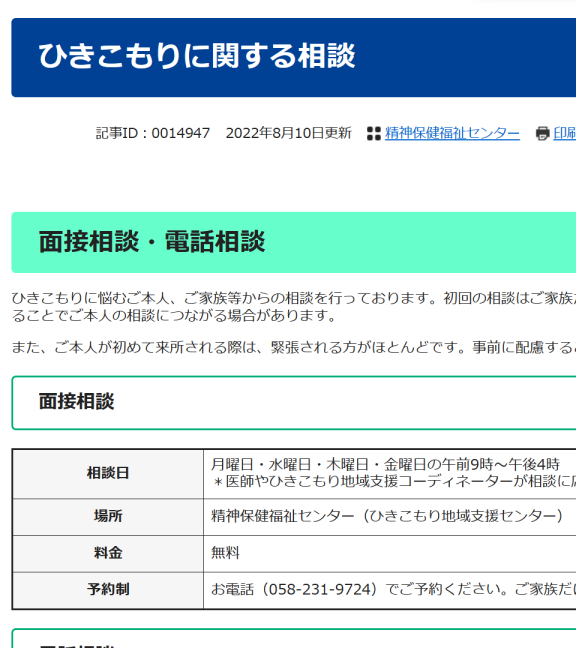

(例)岐阜県公式ホームページ

自治体ホームページ内で「ひきこもり」と検索します。

検索結果から「ひきこもり地域支援センター」、または「ひきこもりに関する相談」にあたるものを開きます。

詳細が確認できます。

ひきこもりを支援する他の支援制度やサービス

「ひきこもり地域支援センター」以外の、ひきこもりを支援する制度やサービスを紹介します。

ひきこもり支援ステーション・ひきこもりサポート事業

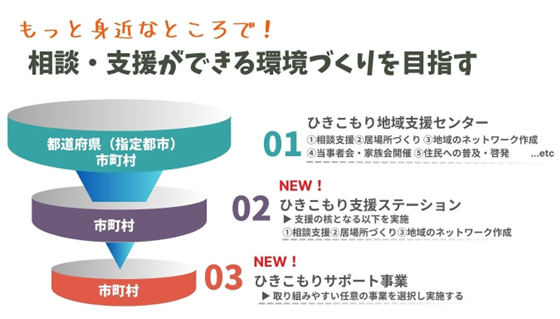

令和4年度から、もっと住民に身近なところで相談することができ、支援が受けられる環境づくりを目指して、「ひきこもり地域支援センター」の設置主体が都道府県から市町村に拡充されることになりました。

その新たなメニューとして、「ひきこもり地域支援センター」のうち、ひきこもり支援の核となる「①相談支援、②居場所づくり、③地域のネットワークづくり」を一体的に実施する「ひきこもり支援ステーション事業」が開始されました。

また、ひきこもり支援の導入として、「ひきこもり地域支援センター」の中から取り組みやすい任意の事業を選択し実施する「ひきこもりサポート事業」による取り組みも開始されています。

あなたの身近にこういった窓口が新設されていれば、そちらの利用も検討してみても良いかもしれません。より近い距離感で支援を受けることができます。

子ども・若者支援地域協議会、子ども・若者総合相談センター

内閣府の「子ども・若者育成支援推進法」に基づき、ニート、ひきこもり、不登校などの社会参加や社会的自立に困難を有する子ども・若者等(30歳代までを想定している)を対象とした総合相談窓口です。

主な支援内容として下記のものが挙げられます。

- 困難を抱える子どもや若者の育成支援に関する総合相談・助言

- 保護者のための面接相談

- 相談内容に応じた情報提供

- 専門機関との連携

こども家庭庁が把握している設置状況(令和6年4月1日現在)は、下記のリンク先にて記載されています。

協議会・センター設置状況一覧(令和6年4月1日現在)|子ども家庭庁

支援内容としては「ひきこもり地域支援センター」と類似している点もありますが、こちらは30歳代までを想定している比較的若年層向けの窓口となっています。

生活困窮自立支援

生活保護を受けるための条件は厳しいため、人によってはその条件に該当しないこともあります。そのため、既存の法律や制度では支援があまり望めない方も多く存在していました。 そこで2015年から始まったのが生活困窮者自立支援制度です。

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性、その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方へ、地域における関係機関と連携して、専門の支援員が包括的・早期的な支援を行う制度です。

「就労の実現」を一つの目標としており、本人の状況に応じて、衣食住の支援から就労まで、幅広い支援を実施しています。

自立相談支援機関 相談窓口一覧|困窮者支援情報共有サイト~みんなつながるネットワーク~

「ひきこもり」から社会復帰するにも、一定期間の就職活動を支える、ある程度の経済力が必要です。そういった「ひきこもりの困窮」に対して幅広い支援を提供してくれるため、是非覚えておきたい制度の一つです。

就労支援サービス

代表的な機関であるハローワークの他にも、地域若者サポートステーション、ジョブカフェ(若年者就業支援センター)、ヤングハローワーク、就労移行支援などの機関があります。

これらの機関がひきこもりの支援に関与することができるのは、支援がかなり展開し、就労がある程度具体的な目標として登場してくるような段階であるため、初期対応のための機関ではないことを心得ておきましょう。

就労支援サービスの具体的な内容や利用するまでの流れが知りたい方は、下記記事で詳しく解説しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。

まとめ|ひきこもり地域支援センターとは

- 「ひきこもり地域支援センター」は、すべての都道府県に設置されている支援機関。どこに相談すれば良いか分からないひきこもりの方の、最初の相談窓口を担っている。

- 専門の資格を有する「ひきこもり支援コーディネーター」が関係機関と連携して支援を行っているため、一人ひとりの状況に応じた適切なサポートが受けられる。

- 主に利用者への相談対応や居場所づくりといった支援を行うほか、地域ネットワークの構築、当事者会の開催、啓発活動などを通してひきこもり問題に取り組んでいる。

- ひきこもり当事者だけでなく、その家族が相談することも可能。費用は無料で年齢制限もないほか、プライバシーにきちんと配慮されているため、安心して利用できる。

ひきこもりに関連する支援サービスは、民間も含めれば調べれば調べるほど出てきます。それらを自分の状況にあわせて適切に判断して利用することは、とても難しいことですよね。

そんな、すべてのひきこもりに悩む方の「どこに相談したら良いか分からない」を解決してガイドしてくれるのが「ひきこもり地域支援センター」の役割でした。

また、ひきこもりから脱出したいと考えても、一人では何から始めて良いか分からないため、結局ひきこもり生活が長引いてしまうなんてこともよくあることです。実際、ひきこもりから脱出することは、一人の力だけでは非常に困難なことが分かっています。

そういった意味でも、ひきこもりに悩んでいるすべての人にとって、少しでも知ってほしい窓口となっています。ぜひ、「ひきこもり地域支援センター」を上手に利用できるようになって、あなたの自立や社会復帰に役立てましょう。