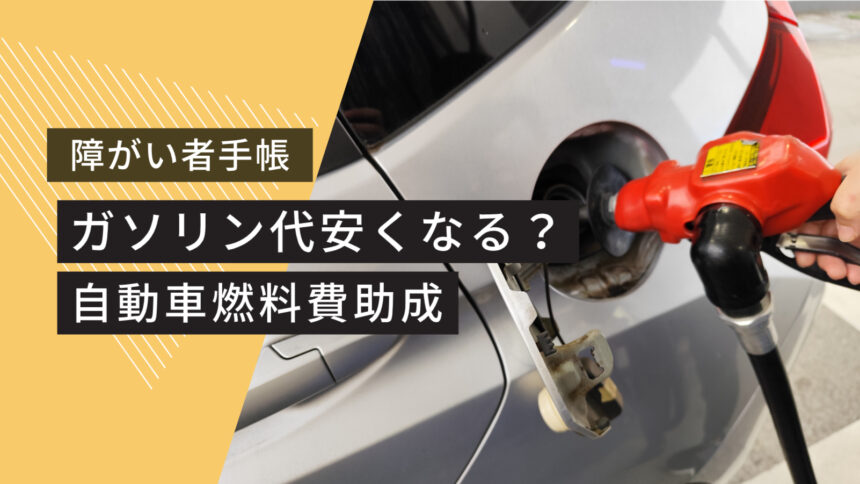

障がい者手帳を持っている方の中には、

「障がいの影響で自動車を利用することが多いけど、助成制度とかあるの?」

と考えたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

車は生活に欠かせない移動手段ですが、障がい者の方にとって毎月のガソリン代は家計に大きな負担になります。

また、最近では世界情勢の影響でガソリン代が高騰しているので、障がい者手帳でガソリン代が安くなるのか気になりますよね。

- 障がい者手帳でガソリン代が安くなる「自動車燃料費助成」とは?

- 自動車燃料費助成の条件とは?

- 自治体ごとの自動車燃料費助成の支給方法や金額の違い

- 自動車燃料費助成の申請方法

- 自動車燃料費助成でガソリン代割引を利用する際の注意点

- 自動車燃料費助成以外の自動車関連の割引制度

について解説します。

この記事が、あなたの家計の負担を軽減する一助となれば幸いです。

障がい者手帳でガソリン代が安くなる?「自動車燃料費助成」とは

自動車燃料費助成とは、障がい者の移動負担を軽減するために、ガソリン代の補助を行う自治体の制度です。主に、障がい者手帳や療育手帳を所有している方を対象に、ガソリン代にかかる経済的負担を軽減してくれます。

- 給油する際に自治体から発行されたガソリン券(自動車燃料券)をガソリンスタンドの従業員に提示することでガソリン代が割引される

- 対象期間の支払い証明書または領収書などを必要書類と一緒に提出することで、助成金が支払われる

のような形式で自動車燃料費の助成がされています。

一方で、自動車燃料費助成制度は全国一律の制度ではありません。自治体ごとに助成の金額や対象者が異なります。都市部では比較的多くの自治体で実施されていますが、地方自治体では助成金額が少ない、または制度自体がない場合もあります。

自動車燃料費(ガソリン代)助成の条件とは?

自動車燃料費の助成制度があることを知っても、「自分は対象になるのか?」気になりますよね。

助成を受けるためには、障がい者手帳の種類や等級、所得制限など、いくつかの条件を満たす必要があります。

この項目では、実在する自治体の例をもとに、どのような方が助成対象となるのか解説していきます。

比較的重度の障がい者が対象

自動車燃料費助成は、比較的重度の障がいがある方が対象となります。

例えば、千葉県千葉市の場合、自動車燃料費助成の対象となる方は下記の通りです。

- 身体障がい者手帳1・2級

- 療育手帳○A(○Aの1・○Aの2)~Aの2

- 精神障がい者保健福祉手帳1級

- 特別児童扶養手当1級受給者

- 障害児福祉手当・特別障がい者手当受給者

- 福祉手当(経過措置)受給者

- 小児慢性特定疾病重症患者

※所得制限あり

引用:福祉タクシー事業・自動車燃料費等助成事業のご案内|千葉市

千葉市では身体障がい者手帳1・2級、療育手帳の重度A判定、精神障がい者では精がい障害者保健福祉手帳1級など、比較的重度の障がいがある方が対象になります。

また、埼玉県草加市では、次のいずれかの手帳を所持する方が対象とされています。

・身体障がい者手帳1級・2級・3級(上肢機能障がいのみで3級の人は対象外)

・療育手帳Ⓐ・A・B

・精神障がい者保健福祉手帳1級・2級

注:施設に入所されている方は対象外です。

引用:福祉タクシー・自動車燃料費助成|草加市

草加市では、身体障害がい手帳1級と2級だけでなく3級の方も対象(上肢機能障がいのみで3級の方は対象外)となっています。また、精神障がい者保健福祉手帳では、2級の方も対象になっています。

上記のように、自動車燃料費助成は比較的重度の障がい者の方が対象ですが、自治体によって対象者となる方が異なる場合があります。詳細はお住まいの自治体に確認しましょう。

障がい者の家族も利用できる

自動車燃料費の助成は障がい者本人だけでなく、障がい者の家族も利用できます。

理由としては、重度の障がい者の方は自分で車の運転ができないケースがあるからです。そのため、障がい者本人と同居している家族であれば、自動車燃料費助成を利用できるとしている自治体がほとんどです。また、自治体によっては、自動車の所有者が障がい者本人であれば運転者は問わない場合もあります。

ただし、利用できるガソリンスタンドが限られている場合や細かい条件が設定されている場合があります。詳細はお住まいの自治体に設置されている障害福祉の担当窓口に確認しましょう。

自動車燃料費助成の所得制限について

自動車燃料費助成には所得制限が設けられています。所得制限に当てはまってしまう場合、自動車燃料費助成の申請はできません。

自動車燃料費助成の所得制限は、基本的に障がい者本人の所得に基づいて判断されます。一方で、障がい者本人が20歳未満の場合、扶養義務者(保護者)の年収が対象となります。

今回は具体例として、東京都練馬区の自動車燃料費(ガソリン代)助成の所得制限を参考に見ていきましょう。

所得基準額(2024年5月時点の練馬区の場合)

| 扶養親族等の数 | 所得制限額 | 給与収入(目安) |

|---|---|---|

| 0人 | 3,604,000円 | 5,180,000円 |

| 1人 | 3,984,000円 | 5,656,000円 |

| 2人 | 4,364,000円 | 6,132,000円 |

| 3人 | 4,744,000円 | 6,604,000円 |

| 扶養親族1人増すごと | 380,000円を加算 |

練馬区では、上記の所得制限を超える場合、自動車燃料費助成の対象となりません。

なお、世帯状況によっては各種の控除が受けられます。控除を受けることで所得額が減額でき、自動車燃料費助成の対象となる可能性があります。

各種控除として、下記のものが挙げられています。

控除額一覧表(練馬区の場合)

- 雑損控除

- 医療費控除

- 社会保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除

- 障がい者控除(本人)

- 障がい者控除(扶養親族・扶養配偶者)

- 特別障がい者控除(本人)

- 特別障がい者控除(扶養親族・扶養配偶者)

- 寡婦(夫)控除

- 特別寡婦控除

- 勤労学生控除

- 配偶者特別控除(上限330,000円)

上記の控除対象に当てはまる場合、所得金額を減額できます。詳細は、お住まいの自治体の障がい福祉担当窓口に相談してみましょう。

自治体ごとの自動車燃料費助成の支給方法や金額の違い

自動車燃料費助成は、基本的にはガソリン券(自動車燃料券)や福祉燃料券と呼ばれる割引券が配布されるのが一般的です。

しかし、自治体によっては現金支給の形で助成を行っているところもあります。

また、さいたま市(埼玉県)のように、使用したガソリン代に応じて支給する自治体もあります。

<助成額>

1リットルにつき50円で、年間200リットル10,000円が限度となります。

引用:自動車燃料費助成事業について教えてください。│さいたま市よくある質問FAQ

自動車燃料費助成の金額も自治体によって大きく異なります。

助成金額の一例としては、下記の通りです。

- 北海道札幌市

年間最大助成額:30,000円(1,000円券×最大30枚)

障がい者交通費助成|札幌市 - 山形県山形市

年間助成額:6,000円(500円券×12枚)

福祉タクシー(普通タクシー・リフト付タクシー)利用券・福祉給油券の交付|山形市 - 東京都港区

年間最大助成額:52,000円(申請式)

自動車燃料費助成|港区 - 兵庫県神戸市

1年度での最大金額:12,000円(申請式)

自動車燃料費助成|神戸市

上記のように、ガソリン代の助成方法や金額は、自治体ごとに大きく異なるのがわかります。

詳しくは、お住まいの自治体のホームページや、市区町村役所に設置されている障害福祉担当窓口へ確認しましょう。

自動車燃料費助成の申請方法や注意点

申請手続きは複雑そうに感じるかもしれませんが、基本的な流れを押さえておけばスムーズに進めることができます。また、申請に必要な書類を事前に準備しておくことで、手続きの手間を減らすことが可能です。

この項目では、自動車燃料費助成の申請方法や注意点について解説します。

申請手順

自動車燃料費助成の申請は、基本的に住んでいる自治体の福祉課や障がい福祉を担当している窓口で行います。

一部の自治体では郵送申請やオンライン申請が可能な場合もあります。また、窓口申請の場合は、予約が必要な自治体もあるため事前に確認しておきましょう。レシートなどの支払い証明ををまとめて提出する方式の自治体の場合、提出期間が定められている場合もあります。

申請から燃料券の交付または助成金が振り込まれるまで、自治体によっては数週間から1か月程度かかる場合があります。余裕を持って申請しましょう。

申請に必要なもの

申請時に必要なものとして下記のものが挙げられます。

一例

- 自動車燃料費助成申請書

- 障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳(ご自身が該当するもの)

- 自動車検査証(車検証)

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- 住民票の写し

- 代理人の本人確認書類(代理人が手続きする場合)

- 口座情報(振込方式の場合)

自治体によって申請に必要なものは異なる場合があります。スムーズに申請を進めるためにも、事前に申請に必要なものは確認しておきましょう。

更新や変更手続きについて

更新や変更(住所や氏名など)を希望する場合は、自治体の障がい福祉を担当している窓口で申請手続きを行います。

また、福祉タクシー利用券(タクシー券)など、他の制度から自動車燃料費助成に切り替える場合も申請が必要です。

申請期限や申請ミスに注意する

自動車燃料費助成を申請する時は、申請期限や書類の不備に注意しましょう。

多くの自治体では、年度ごとに申請受付期間が決まっており、期限を過ぎると翌年度まで助成を受けられないケースがあります。

また、書類に不備があると申請が受理されず、再提出が必要になることもありますので注意が必要です。

申請時のチェックポイント

- 申請期限を確認し、早めに手続きする

- 書類の記入漏れや添付漏れがないかチェックする

- 住民票や車検証の有効期限が切れていないか確認する

などに気をつけて、スムーズに申請手続きを進めましょう。

申請月によっては減額される可能性もある

自動車燃料費助成は、申請する月によって補助を受けられる金額が異なる場合があります。

例えば、東京都港区では申請時期によって助成限度額が変動する制度を採用しています。

申請時期による自動車燃料費最大助成金額(東京都港区の場合)

- 4~6月:52,000円

- 7~9月:39,000円

- 10~12月:26,000円

- 1~3月:13,000円

申請時期によって助成額が変動する自治体では、早めの申請が有利になる場合があります。

損をしないためにも、スムーズに準備を進めていきましょう。

自動車燃料費助成でガソリン代割引を利用する際の注意点

自動車燃料費助成を利用すれば、ガソリン代の負担を軽減できます。

しかし、制度にはいくつかの注意点があり、事前に知っておかないと「申請したのに助成を受けられなかった」「使えると思っていたのに対象外だった」という事態になりかねません。

ここでは、自動車燃料費助成でガソリン代割引を受ける際の重要なポイントを解説します。

利用できるガソリンスタンドか確認する

自動車燃料費助成の制度上、利用できるガソリンスタンドは自治体と契約を結んでいる事業者に限定されていることがほとんどです。

そのため、給油をする前には、ガソリン代の補助を利用できるガソリンスタンドかどうか確認する必要があります。多くの自治体では、ホームページ上にガソリン券(自動車燃料費券)を使用できる給油所一覧を公開しています。事前に確認しておくことで、スムーズに給油できるでしょう。

また、自動車燃料費の助成は、ガソリン代や軽油代での利用はできますが、オイル代や洗車代、灯油の料金など、自動車の燃料代以外には利用できないため注意が必要です。

詳しい注意事項は、自治体のホームページや障害福祉の窓口で確認しましょう。

障がい者1人に対して、車1台が登録可能

基本的に、自動車燃料費助成で利用登録できる車は、障がい者1人に対して1台とされています。給油時にガソリンスタンドの従業員の方が、ガソリン券に印字された車両のナンバーと給油する車のナンバーが一致するか確認します。

そのため、車を複数所有していても、登録した車以外でガソリン券を使用することはできないので注意しましょう。

福祉タクシー券との併用が不可

多くの自治体では、自動車燃料費助成と福祉タクシー券はどちらか一方のみの利用となり、併用はできません。

福祉タクシー券とは、歩行が困難な在宅の障がい者や高齢者などの移動を支援するために、地方自治体から交付されるタクシーの利用券(補助券)のことです。

そのため、助成を受ける際はライフスタイルや地域の交通事情を考慮して、利用する制度を選択しましょう。

自動車燃料費助成以外の自動車関連の割引制度

自動車燃料費助成以外にも、障がい者手帳を利用して自動車に関する負担を軽減できる制度があります。

この項目では、自動車燃料費助成以外の自動車関連の割引制度について詳しく解説します。

高速道路料金の割引制度

障がい者手帳を持っていると、高速道路の通行料金が半額(50%)割引される制度があります。

この制度は、障がいのある方の自立と社会参加を支援するために設けられており、対象は身体障がい者手帳や療育手帳を所有している方です。精神障がい者保健福祉手帳は、高速道路料金割引の適応外となっている点に注意が必要です。

障がい者手帳で高速道路料金の割引を受けるためには、自治体の窓口へ事前に申請する必要があります。2023年からは自動車を事前登録しETCの利用申請を行う場合に限り、オンラインでも申請できるようになっています。

割引制度の詳細は、NEXCO各社のウェブサイトや市区町村の福祉担当窓口で確認してみましょう。

身体障がい者用自動車改造費助成

身体障がい者用自動車改造費助成とは、身体に障がいのある方が、就労や日常生活のために自動車を運転する必要がある場合に、その改造費用の一部を助成する制度です。

助成対象となる改造として、下記のものがあります。

- 手動運転装置の取り付け、アクセル・ブレーキの位置変更

- 運転席回転・昇降シートへの変更

- 車いす収納装置、車いす昇降装置

- その他、身体障がい者の運転に必要な改造

また、上記の装備を搭載している福祉車両を購入する場合でも補助を受けられる場合があります。

改造費の助成額は自治体ごと異なり、例を挙げると下記の通りです。

- 東京都八王子市:上限額133,900円

- 山梨県甲府市:上限額100,000円

- 神奈川県横浜市:上限額200,000円

上記のように、助成金額は自治体ごとに大きく異なります。しかし、所得状況によっては補助を受けられない場合があります。対象者の詳細や申請方法、金額について知りたい場合は、自治体のホームページや障がい福祉の窓口で確認してみましょう。

自動車運転免許取得費助成

自動車運転免許取得費助成とは、障がいのある方が自動車運転免許を取得する際に、その費用の一部を補助する制度です。この制度は、障がいがある方の社会参加や自立を促進することを目的としています。

補助対象となる費用として、下記があります。

- 自動車教習所の入所料、教習料

- 運転免許試験の受験料

- その他、運転免許取得に必要な費用

補助額は自治体ごとに異なっており、例を挙げると下記の通りです。

- 埼玉県 川口市:限度額 120,000円(対象経費の3分の2以内)

- 東京都 板橋区:限度額 164,800円

上記のように、補助金額は自治体ごとに大きく異なります。対象者の詳細や申請方法、金額について知りたい場合は、自治体のホームページや障がい福祉を担当する窓口で確認してみましょう。

まとめ|障がい者手帳があるとガソリン代は安くなる?自動車燃料費助成の対象

- 自動車燃料費助成は、障がい者の移動負担を軽減するためにガソリン代の補助を行う制度。自治体から発行されたガソリン券を給油時に提示することで割引が適用される形式が多い。

- 自動車燃料費助成の対象者は、身体障がい者手帳1・2級、療育手帳の重度A判定など、比較的重度の障がい者が中心。

- 自動車燃料費助成の申請は、申請書、障がい者手帳、車検証、運転免許証などの必要書類を準備し、市区町村の障がい福祉を担当する窓口で行う。自治体によっては領収書を提出し、後から助成金が振り込まれる形式の場合もあるので、要確認。

- 自動車燃料費助成を利用する際は、利用できるガソリンスタンドが限定されている場合がある点や、基本的に登録車両以外での利用ができない点、福祉タクシー券との併用はできないことなどの注意点を事前に把握しておこう。

- 障がい者手帳保持者の場合、自動車燃料費の助成以外にも、高速道路料金の割引、身体障がい者用自動車改造費助成、自動車運転免許取得費の補助など、自動車関連の割引制度を利用できる可能性がある。

障がい者手帳を持っているだけではガソリン代の割引は受けられませんが、今回ご紹介した自動車燃料費助成の制度を活用することで、ガソリンの購入費用を安くすることができます。

対象者や金額、助成の形式など、自治体ごとに異なる要素が多く、自治体によっては制度が無い場合もあります。まずはお住まいの自治体のホームページや、障害福祉の担当窓口にて確認してみましょう。

そもそも、障がいのある方が運転免許を取得できるかについては、下記の記事で解説しています。

制度の活用とあわせ、働くことで経済的な安心を得たいと考える方もいるでしょう。その選択肢として就労移行支援があります。

通所にかかる交通費が気になるかもしれませんが、「ココルポート」のように補助制度を設けている事業所もあるので、負担を抑えながら就職準備ができます。どのようなサポートがあるか、気軽に見てみませんか?